質問状で判明 プロジェクトは縮小傾向・奄美のサルたちは「実験に用いず飼養」

JAVAとPEACEは、文部科学省、この「ニホンザル」プロジェクトを運営している京都大学ヒト行動進化研究センター(以下、京大)、生理学研究所(以下、生理研)に対して、ニホンザルの飼養・提供状況や今後の計画などを確認するために、繰り返し公開質問状の送付や情報開示請求を行ってきました。それと同時に、ニホンザルの繁殖・提供の中止やプロジェクトの終了を働きかけてきたことは、これまでお伝えしてきたとおりです。そして、質問状に対する回答は「公表していない」ばかりであることも、ご報告したとおりです。

税金を投じた国家事業であり、国民に情報を公開するのは当然のことであるため、JAVAとPEACEは、2025年5月にも改めて京大と生理研に対して公開質問状にて確認を行いました。その回答では、「サルの導入元」を回答しないなど相変わらずの隠ぺい体質ではありますが、次のように今回の回答で確認できたこと、新たに判明したこともありました。

最新のサルの飼育数・実験への提供数

飼育頭数はさらに減少、提供数は横ばい

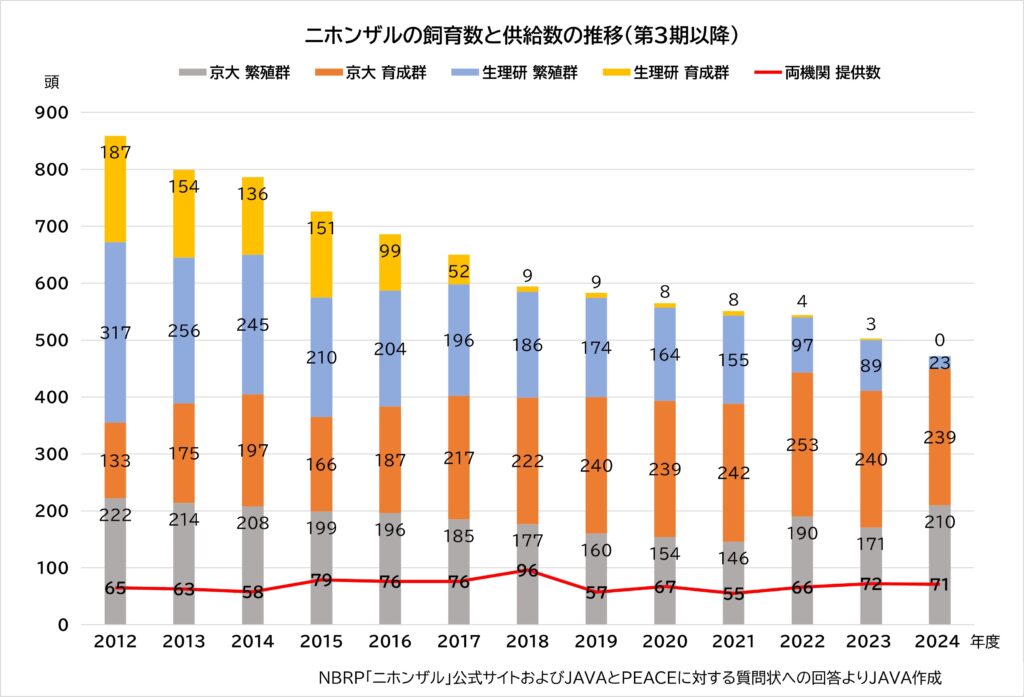

2021年度まではNBRP「ニホンザル」の公式サイトで年度ごとの飼育頭数を繁殖群(繁殖に用いる母群)と育成群(繁殖した研究用の子ザル)に分けて公表していました。また、2022年度までは研究機関への提供頭数、採択件数、不採択件数の数も公表されていました。ところが、それ以降なぜか公表されなくなったため、質問状にて確認をしてきました。今回は最新の2025年3月31日時点の京大および生理研の飼育委託先の飼育頭数などをこの質問状で確認をしました。

回答には、「現在、公式サイトの情報を更新する準備をしています」とも記されており、私たちが公式サイト上での報告がないことを指摘してきた意義があったと考えます。

海外の研究機関への提供はなし

NBRPのサイトには、このプロジェクトが提供したニホンザルを使用した研究論文が成果報告として数多く登録されています。論文は誰でも見ることができ、研究者たちに海外の研究機関に所属している人が含まれていたり、さらに米国の動物実験のガイドラインなどに従って実施した旨が書かれています。そのため、NBRP「ニホンザル」のサルが海外に輸出され、実験に使われているかどうか確認したところ、「海外の研究機関への提供実績はありません」との回答でした。

もし、海外輸出となれば、輸送時間の長さは国内の比ではなく、サルたちへの負担はより大きくなります。

なお、研究論文に米国のガイドラインに従っている旨が書かれているものが多数見受けられますが、日本の研究機関で米国のガイドラインが本当に遵守されているのか疑わしいところもあり、それについても問うたところ、NBRP「ニホンザル」では、独自にガイドラインを作成し、研究者はそれを遵守することになっていて、それ以上は各研究機関の判断ということでした。

NBRPニホンザルのガイドライン「ニホンザルの飼養保管及び使用に関する指針」

奄美のサルたち「実験に用いることなく全頭飼養」

しかし、飼育環境は不明

「サルはどこから?どこに供給?情報を隠蔽しつづけるNBRP「ニホンザル」」などでもお伝えしたように、生理研は奄美大島の民間企業「株式会社奄美野生動物研究所」にサルの飼育を委託しています。この民間企業の施設では、上のグラフのとおり、2024年3月31日時点で92頭のサルを飼育していましたが、生理研はすでに繁殖と子ザルの提供は廃止していることから、母群のサルたちをどうするかという課題が生じていました。

これまで、当該サルたちの処遇について、JAVAたちは運営機関に繰り返し質問してきましたが、2021年より2024年まで「検討中」との回答で進展がありませんでした。ところが、今回は「生理学研究所の飼育委託先のサルの取り扱いに関しては、公式サイトを通じて公表します」との回答があり、そして2025年7月、やっとのことで公式サイト「京都大学 NBRP『ニホンザル』」において次のように京大と生理研の敷地内において、実験に用いることなく全頭飼養することが公表されました。

お知らせ

NBRPニホンザル事業では、令和7年度より個体を全て実施機関内で飼養することとしました。

これまで自然科学研究機構生理学研究所(分担機関)が敷地外で外部委託により飼養してきた個体を、令和7年度より実施機関である京都大学(代表機関)及び生理学研究所が敷地内で全頭飼養することとしました。

これらの個体は実験に用いることなく飼養していきます。

NBRPニホンザル 課題管理者 中村克樹

しかしながら、どのような環境でサルたちが飼養されるかについては、この公表文の中では記されておらず不明です※。自然の環境に近く、動物福祉に配慮された環境で余生を過ごさせるべきであることから、署名提出の際に、京大と生理研への指示を要望しました。

※8月27日開催のNBRPニホンザル第17回公開シンポジウムの場で、課題管理者である中村克樹教授に直接尋ねたところ、現時点では検疫のため個別ケージで飼育しているとのこと。

導入計画はなく、プロジェクト縮小に期待

今後、新たに繁殖母群を導入する予定があるかどうかについては、昨年の回答と同様に、「今のところNBRPニホンザル事業として、新たに繁殖母群の導入予定はありません」でした。

京大では2009年度まで、生理研では2004年度まで、外部からのニホンザルの導入があったことは過去の回答で明らかになっていますが、それらの外部から導入したサルで現在生き残っているのは、230頭とのことです。

先述のとおり、奄美のサルたちを実験に使用することはありません。そして、ニホンザルの約30年の寿命を考えると繁殖母群は今後減っていき、新たな導入計画もないため、プロジェクトは縮小の一途をたどることが期待されます。

今後に関しては、これまでと姿勢は変わらず

文科省への要望書で挙げた1~4の理由から、NBRP「ニホンザル」は一刻も早く廃止させるべきと考え、JAVAたちはプロジェクトの終了を求め続けています。今回の質問状でも、「NBRP『ニホンザル』を終了させるお考えはありますか?」と問いましたが、2021年から回答は変わらず、「今後のあり方については、常に関係各所のご指導・ご意見を伺いながら考えていきたいと思います」でした。

これを「現在進行中の第五期でもって終了とします」という方針に変えるため、「NBRP『ニホンザル』反対」の声をもっと大きくしていきましょう!