動物を使わない実験方法『代替法』

「実験動物にも人道的配慮を」代替法の誕生

動物実験反対運動が欧米各地に広がるようになると、研究界でも「動物はモノではない」と認識せざるを得ない状況になっていきました。動物実験代替法は、特に化粧品分野を中心に研究開発が進んでいます。

1959年、英国の研究者ラッセルとバーチによって「人道的な実験技術の原則(The Principlesof Humane Experimental Technique)」が提唱されました。それはのちに研究界における「3R」の指標として定着し、動物実験に替わる「代替法」という研究分野の誕生・進展へとつながっていきます。

研究界における3つのRとは

「代替法」とは、言葉どおり読めば「動物実験に替わる」という意味ですが、研究界においては次の3つのRが広義の「代替法」と呼ばれています。

●Refinement(リファインメント)= 洗練

実験方法を改善することで動物たちの苦痛を軽くする

●Reduction(リダクション)= 削減

実験に使う動物の数を減らす

●Replacement(リプレイスメント)= 置換

実験に生きた動物を使わない

ここで注目していただきたいのは、Replacementが他の二者を、ReductionがRefinementを、それぞれ包含していることです。Refinementは、「人道的配慮」という動物福祉の面での重要性は持っていますが、痛みを軽減したとしても、実質的な実験動物数の削減や置換に結びつくものではありません。また、数を減らしたとしても動物を実験に使い処分することには変わりがありません。最終的に望まれる本来の意味での「動物実験代替法」は最後のReplacementのみです。

さまざまな代替法・代替法となり得る手段の一例

下記のような方法や、下記のものを利用した方法が代替法として活用されています。

また、複数の代替法を組み合わせて安全性などを評価する手法もあります。

- 疫学(住民)調査

- 生検組織診断

- 臨床試験

- 臨床実習

- ヒトの培養細胞

- ヒトの皮膚モデル

- ヒトの幹細胞

- 人間のボランティアによるテスト

- 手術後、死亡後に提供されたヒトの組織や臓器

- コンピュータシミュレーション

- MRI、MEGなどの画像診断

- データベースの活用

- 精巧なモデルやマネキン

試験管のなかで毒性を調べる in vitro 試験法

動物実験が行なわれる分野全体のなかで大きなシェアを占めている化学物質の毒性試験。その方法には大きく分けて、動物実験にあたるin vivo(イン・ヴィヴォ:生体の)試験と、代替法にあたるin vitro(イン・ヴィトロ:試験管内の)試験の2つがあります。1980年頃までは毒性試験=in vivo(動物実験)という見方が支配的でしたが、動物実験反対運動が盛んになると、植物のタンパク構造や、細菌、ヒト皮膚の培養細胞などを利用したin vitro試験法の開発が次々と進められるようになりました。さらに近年では、化学物質の毒性を予測する方法として、コンピュータテクノロジーを用いたin silico(イン・シリコ:シリコン内の)試験の活用も幅広く行なわれるようになりました。また、細胞や生物由来の成分を用いるin vitro試験とは異なり、物質の化学反応のみで毒性を調べるin chemico(イン・ケミコ:化学の)試験の研究開発も進んできています。

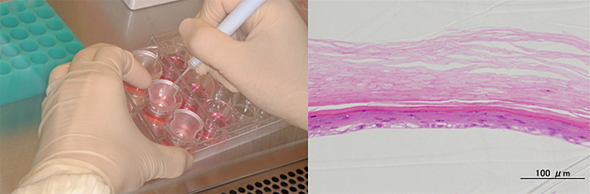

再構築ヒト表皮試験法/ OECD TG439

ウサギの皮膚に化学物質を塗布して毒性を調べる「皮膚刺激性試験」の代替法の一つ。

ヒト細胞を用いて生化学的・生理学的特性を厳密に模倣したヒト表皮モデル(RhE)を培養したプレートの穴に試験物質を注入したのち一定時間後、試験物質の洗浄等を行なってから、細胞生存率を測定して毒性を調べるというもの。MTTという試薬が、生きている細胞の代謝によって紫色の色素へ還元される原理を利用するため、細胞生存率は色素量によって判断できる。

ヒトの皮膚の培養モデルを用いた代替法は、この試験以外にも…さまざまなものがあり、OECDテストガイドラインの皮膚腐食性試験や眼刺激性試験等にも採択されている。

また、試験に用いるヒトの皮膚の培養モデルについても数多く開発され実用化されており、LabCyte EPI-MODEL(J-TEC)や、EpiDerm(クラボウ)など、日本の企業によっても市販されているものもある。

右:ヒト表皮モデル(LabCyte EPI-MODEL)の組織/食品薬品安全センター提供

ウサギ角膜由来株化細胞を用いた短時間暴露法(STE法) / OECD TG491

拘束したウサギの眼に試験物質を入れて毒性を調べる「眼刺激性試験」の代替法の一つで、花王株式会社によって開発された試験法。ウサギの角膜由来の培養細胞を用いて、前述の再構築ヒト表皮試験法と同じくMTT試薬による方法で毒性を調べる。STE法のように培養細胞を用いる毒性試験は、他の眼刺激性試験の代替法(ヒトの角膜上皮の再構築モデルや摘出角膜・眼球を用いた試験など)と比較すると、粉体や難水溶性物質を調べるのには適さないとされている。ただ、このSTE法は、通常の培養細胞を用いる毒性試験で用いられないミネラルオイルを溶媒として選択でき、それによって難水溶性物質や酸、アミン等を調べることができる。また、試験方法が簡単かつ迅速で、低コストという利点もある。

ROSアッセイ/ OECD TG495

ウサギやモルモットに化学物質を塗布し、疑似太陽光を浴びせる「光毒性試験」の代替法の一つ。皮膚などに取り込まれた化学物質が太陽光にさらされることで活性酸素種(ROS)が産生され、このROSが皮膚に刺激を与える原因の一つとして考えられている。この原理を利用し、プレートに試験物質を入れて疑似太陽光を照射し、ROS産生量により光毒性を調べる試験である。

この代替法は、培養細胞を使わず、直接的に光化学的反応性にアプローチするため、迅速で低コストで高感度に測定できるとされている。

動物実験が抱える問題と代替法がもつさまざまなメリット

動物実験は、生きた動物を使用する倫理的な問題以外にも、下記の欠点などが指摘されてきました。

◾️動物実験の問題点

- 実験動物の置かれている環境や拘束状態によるストレスが試験結果に与える影響が極めて大きく、正確なデータ収集が困難である

- ヒトと動物では「種差」があり、試験物質に対する代謝等が異なるため、動物モデルを使った実験で得たデータはヒトへの適用に関してかなりの不確実性をもっている

一方、代替法は、「動物を使用しない」「動物の使用数を減らすことができる」という点の他にも数多くのメリットを備えています。

◾️代替法のさまざまなメリット

- 動物実験と比べて経費と時間を大幅に削減できる

- 動物のように体質や性格など個体差がなく、さまざまな環境設定ができる

- ヒトと動物の間には種差という障壁があるがヒトの細胞を使って、人間の安全性を調べることができる

- 試験物質や有毒廃棄物が少量ですみ、 環境保護や実験者の安全性向上につながる

代替法の発祥と広がり

動物実験に反対する世論の盛り上がりを受けて、ヨーロッパでは早くも1969年、代替法研究者に対する資金援助を行ない代替法を普及させるという目的でFRAME〈*4〉(医学実験用動物代替基金)が、米国では1981年に代替法の研究機関としてジョンズホプキンス大学にCAAT〈*5〉(動物実験代替法研究所)が設立され、研究界への3Rの普及と代替法の研究開発の発展に大きく寄与してきました。海外におけるこのような取り組みを受けて、日本でも1989年に日本動物実験代替法学会が設立され、日本での代替法研究開発とその普及に向けて精力的な活動を続けています。

〈*4〉Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments

〈*5〉Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing

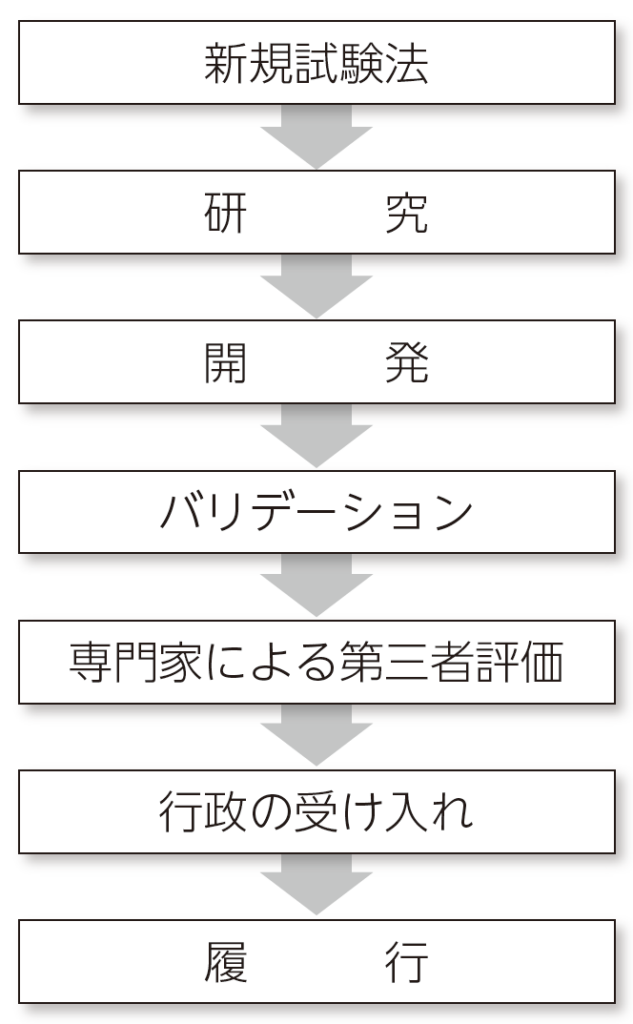

代替法が使われるようになるまで

ところで、新しい動物実験代替法が広く利用されるようになるためには、単に研究・開発されるだけでなく、その試験法が妥当であるかどうかという評価(バリデーション)、第三者である専門家による検証・評価を経て、行政による受け入れという一連の手続きが必要です。

代替法をより早く効率的に実用化させるため、欧米では1990年代から公的な予算のもと、代替法の評価作業が進められてきました。欧米に後れをとったものの、日本でも2005年10月、厚生労働省管轄の研究機関(国立医薬品食品衛生研究所)のなかにJaCVAM〈*6〉(日本動物実験代替法評価センター)が誕生し、代替法の評価作業に国家予算が充てられるようになりました。

その後、韓国、ブラジル、カナダでも同様の組織が発足するなど、動物実験に替わる代替法を確立させることは、世界的に急務とされています。

代替法の研究・確立の状況については、動物実験代替法の開発・採用状況のわかるウェブサイトをご覧ください。

〈*6〉Japanese Center for the Validation of Alternative Methods

消費者のニーズが研究を促進させる

代替法という試験分野が誕生したきっかけとなったのは、化粧品の動物実験に反対する運動の高まりでしたが、いまでは代替法は化粧品という狭い分野にとどまらず、医薬品や医療機器、内分泌かく乱物質などの化学物質、教育等さまざまな分野に広がっています。

日本では2005年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」に3Rの理念が盛り込まれ、現行法では、「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること」「できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること」「できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない」となっています(同法第41条)。ところが、代替法の採用や普及に対して日本は積極的ではなく、代替法の研究開発に対する国家予算が極めて少なく、欧米に比べてその研究開発に携わる人材も大幅に不足しているのが現状です。

私たちが消費者としてメーカーに、国民として政府や国会議員に「動物実験をやめてほしい」「代替法の開発や普及を進めてほしい」と積極的に訴えていけば、代替法の研究開発により一層の予算と人材が注がれるようになり、動物実験がなくなる日も早く訪れるはずです。研究開発を行なうのはもちろん研究者ですが、その規模を大きくしスピードを上げていくためには、動物実験に反対する私たちからの後押しが必要なのです。

OECDの毒性試験ガイドライン

化学物質の毒性試験については、各国の当局や国際機関がガイドラインを定めていますが、日本では、主にOECD〈*7〉(経済協力開発機構)が加盟各国に対してその採用を勧告しているテストガイドライン(TG)に基づいて各種試験が行なわれています〈*8〉。このOECDの場にも動物愛護・動物福祉の波は着実に広がっています。1980年頃には動物保護問題の重要性が認識され、1996年にはOECD毒性試験ガイドラインに代替法を積極的に採用していく意向が示されました。実際、2001年には一度に大量の動物を使用するとして批判を浴びてきたLD50(急性毒性試験。TG401)をそのガイドラインから削除し、より少ない動物数でできる試験法を採用したほか、現在も各国の研究機関から、評価作業が終了した新たな代替法採用の提案がされ続けています。

また、2002年からは、日・米・欧・カナダ・オーストラリアの動物保護団体からなるICAPO〈*9〉(OECDプログラムにおける国際動物保護委員会)が招待専門家としての地位を得て、OECDの公式会議において、動物保護・動物福祉の観点から動物実験の削減や置換を積極的に提言しています。

〈*7〉Organisation for Economic Co-operation and Development

〈*8〉医薬品については、1990 年に発足したICH(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 医薬品医薬品規制調和国際会議)がガイドラインを策定しています。

〈*9〉International Council on Animal Protection in OECD Programmes JAVA はアジア地域で唯一のメンバーとしてICAPO に参画しています。

ICCRとICATM

2007年、「国際貿易への障壁を最小化しつつ、最高レベルの世界的な消費者保護を維持する」目的で、米国、カナダ、EUそして日本の化粧品規制当局による「化粧品規制協力国際会議」(ICCR〈*10〉)が発足しました(現在ではブラジル、台湾、イスラエル、韓国も参加しています)。

ICCRは代替法の普及に向けて「代替法試験協力国際会議」(ICATM〈*11〉)を設立し、2009年4月には、より一層の動物実験代替法の普及に向けて国際的に協力していくことを掲げた合意書に米国、カナダ、EU、日本の担当者が署名をしました。この協力強化によって、OECD等の国際機関で広く認められる試験法の開発が行なわれています。

〈*10〉International Cooperation on Cosmetics Regulation

〈*11〉International Cooperation on Alternative Test Methods